So ein durchsuchbares Blog ist schon fein, da hab ich nämlich meinen Beitrag vom Januar 2020 gefunden, in dem ich neon lobend erwähnt hatte, u.a. mit ihrem eigenen Blogartikel, der sogar noch online ist. Wie ich kürzlich hier schon erwähnt hatte, ändert sich das aber gerade. Über diese fünf Jahre haben sie einen Haufen Features eingeführt, die sie bei revolut abgeschaut haben; und wie beschrieben, ändert sich das von mir geschätzte Gebührenmodell gerade, natürlich zu meinem Nachteil.

Punkt 1: sie nehmen jetzt eben doch Wechselkursaufschläge von 0.35%. Im Vergleich zu den meisten anderen Karten ist das immer noch wenig, aber es geht ums Prinzip. Was ich ausserdem noch herausgefunden habe und damals sogar falsch angegeben hatte: der Mastercard-Wechselkurs hat schon etwa 0.3 bis 0.5% Aufschlag zum tatsächlichen Interbankenkurs, also auch die Kartenmonopolisten kassieren da schon was. Bei radicant bekomme ich nun den tatsächlichen Interbankenkurs (und hab das auch mit Zahlungen in NOK/CHF am gleichen Tag schon verifiziert).

Punkt 2: der ganze Kram mit den Auslandsüberweisungen, die ich bei neon in Auftrag geben kann, was sie dann aber technisch über Wise laufen lassen und dafür eine convenience-Gebühr verlangen, ist für die meisten Leute sicher praktisch, aber anstatt dass sie einfach die convenience-Gebühr transparent reduzieren, wenn man ein teures neon-Preismodell hat, nennen sie es “cashback”. Das ist wie wenn ich zur Migros gehe und dort dann ganz tolle Cumuluspunkte sammeln kann, wenn ich auch die gleichen Produkte von Anfang an günstiger bei Aldi/Denner/LIDL hätte kaufen können, ganz ohne Kundenbindungsprogramm (okay, LIDL kommt auch mit sowas, aber da kauf ich nur Pernigotti). Ich brauch kein Marketing-Neusprech.

Punkt 3: die Zusammenarbeit mit Wise führt anscheinend sogar dazu, dass ich auf mein eigenes Wise-CHF-Konto keine CHF (gratis/gebührenfrei) überweisen kann. Klar, das hat eine GB-IBAN, aber das kann ja nicht das Problem sein. Lasst mich doch bitte die Währung selbst auswählen: hier wird EUR voreingestellt, was nun mal gar keinen Sinn macht. Entweder CHF oder dann bitte GBP anhand der IBAN.

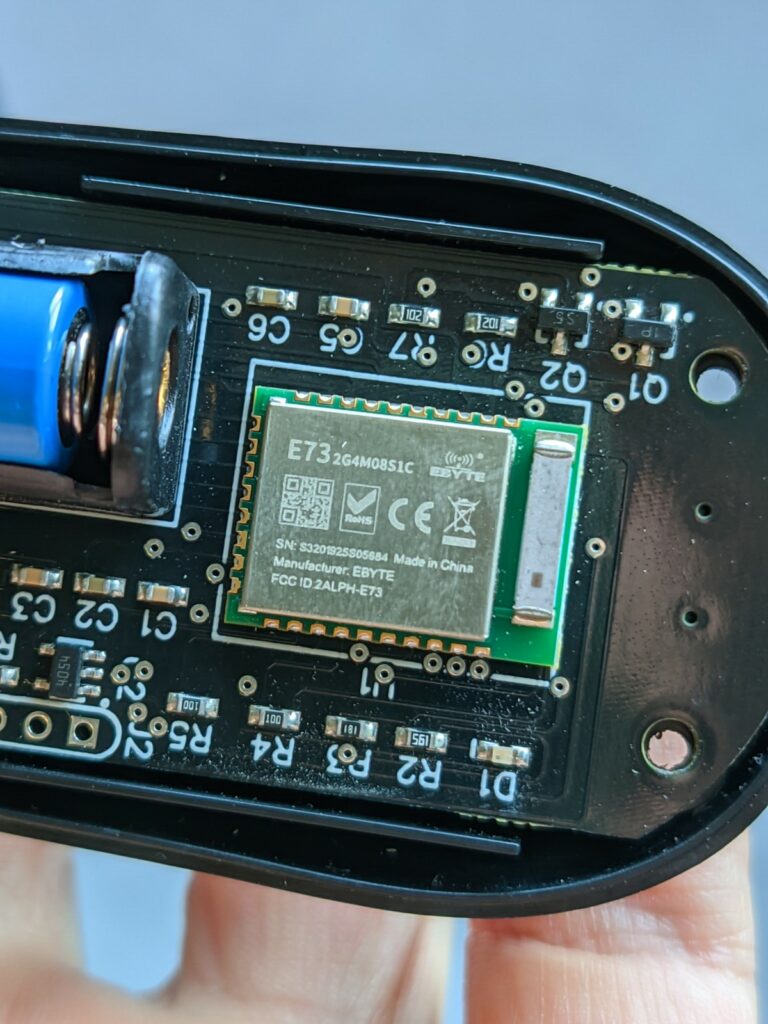

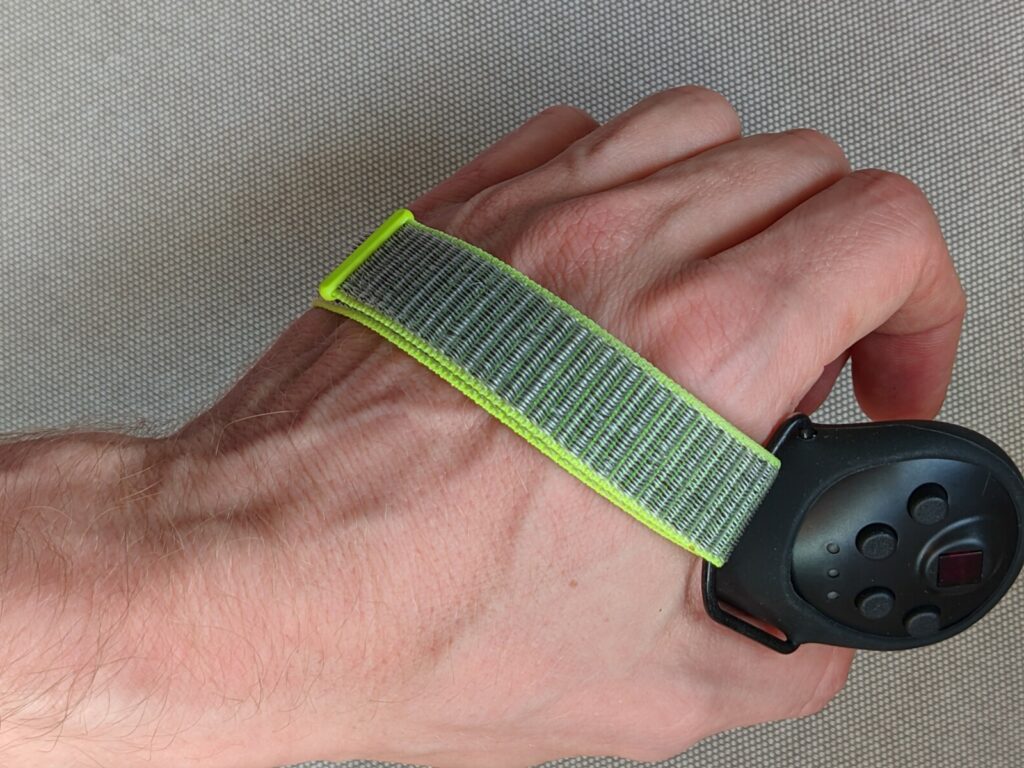

Punkt 4: mein Wearable hab ich daheim direkt mit der virtuellen Karte von radicant per NFC neu beschrieben, fertig.

Punkt 5: Neon hat mir inzwischen zuviele Partnerangebote, wo ich irgendwelche Rabatte kriegen kann und dann Daten herumschwirren. Ich will Banking mit Kartenzahlungen, einfach und unkompliziert (TWINT nervt dahingehend auch, ich will einfach nur bezahlen/empfangen, aber keine Lebenszeit in eurer App verschwenden). Gleichzeitig hatte ich in letzter Zeit öfter mal das Problem, dass ich mich nicht einloggen konnte.

Punkt 6: die Spaces (also virtuelle Unterkonti) waren ganz nett, dort kann man direkt die Ausgaben für die Steuerrechnung oder das GA schon im Jahresverlauf ansammeln, damit es dann keine Überraschung gibt. Aber dank regelmässiger Budgetierung gibt’s die bei mir eh nicht, das war nur ein convenience-Feature.

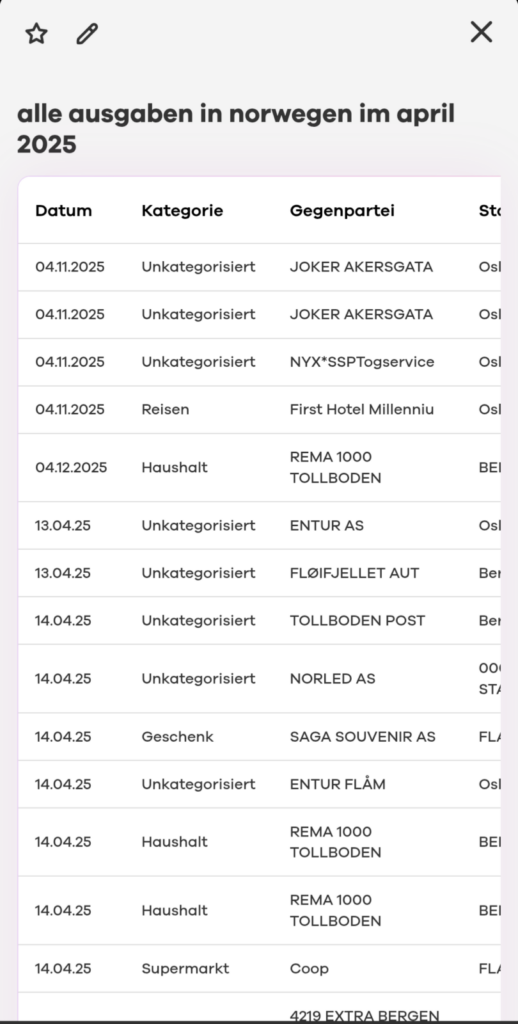

Punkt 7: die beta-Funktion “finsights”, wo man an seinen Datensatz mit den Buchungen KI-Anfragen stellen kann, ist nett, aber eine Anwendung dafür habe ich nicht. Diese ständige dumme Anbiederung (hier mit “hAI”) und auch beim Einloggen in die App (“Schön, dich zu sehen, Georg” oder “Hoi Georg”) geht mir auch ungemein auf die Nerven — ihr wollt eine Bank sein, also benehmt euch auch wie eine, und zwar seriös, langweilig und zuverlässig. Macht mir einen einfachen Filter mit Datum, Betreff, Währung, Betrag – das ist einfachstes SQL und braucht Grössenordnungen weniger Energie als eine dumme LLM-Abfrage.

Na mal schauen, wie lange radicant so durchhält 🙂 Die hatten anfangs ziemlich Probleme, die Kreditkarten produzieren zu lassen, dann hatte ich sogar mein Login schon vergessen und es brauchte einen relativ langen sehr netten Hotline-Anruf, um das wieder hinzubekommen. Meine Kreditkarte war auch falsch beschriftet “GEORG RUs” (mal eine ganz neue Falschschreibvariante) und sie hatten mir damals schon angeboten, die nochmal korrigiert neu zuzusenden. Das hab ich jetzt eingefordert.